『have a great time 楽しい時間を過ごす 一致団結』

◆横浜開港祭支援プログラム

多くの市民の方にとって楽しみにされていたイベント、本年で42回目を迎えた横浜開港祭は、6月2日(金)、3日(土)の二日間開催予定でしたが、一日目は、荒天の影響により、夜の花火をはじめ一部コンテンツの中止が安心と安全の観点から決断され、2日目は、正午過ぎより晴天に恵まれ、数に限りがありましたがコンテンツを開催されました。青年部メンバーも人数を絞り、参加させていただきました。

前年度の41回開港祭は、

「開催を祝い、港に感謝しよう〜優しさつくる新たな挑戦〜」をテーマに、開港祭が盛大となるよう協会のメンバーや参加企業の従業員が大いに貢献したところです。

ステージ上でのダンスや音楽ライブ、花火などの各種イベント、キッチンカーもあり、多くの家族連れやカップルなどが来場され、盛大な行事となりました。さらには、「ナイトドローンショー」として、500機のドローンが夜空を彩る景観は圧巻でした。

青年部会では、「優しさつくる新たな挑戦」として、環境に配慮し、2050年のゼロカーボンシティー実現に努めるべく、「身近なところから、できることを」といった取組の一環として、来場者の方に廃棄物を、分別していただけるよう、「エコステーション」を6箇所、16時からは11箇所に設置し、廃棄物の分別の大切さを知っていただくとともに、協会が取り組んでいる環境問題等への取組や資源の再利用を推進する取組など、広報活動にも積極的に取り組むことによって、協会の認知度を高めることにも努めました。

分別作業後の会場では、青年部会のメンバーが総出で、山と積まれた廃棄物の回収と分別が夜を徹して続けられました。協会の小さな取組でもその積み重ねが大切であると思いつつ、活動を終わりにしたところです。

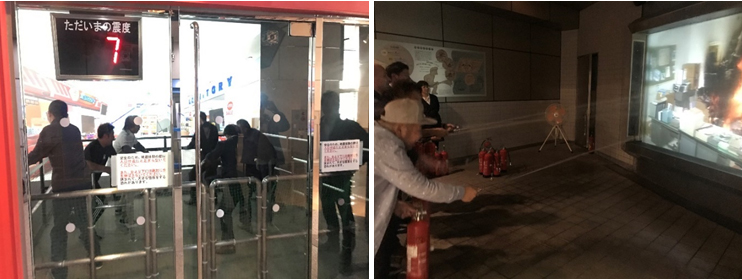

◆神奈川県総合防災センター施設見学

最近の台風は、これまでに経験したことのないような大雨と強風を伴ったもので各地に甚大な被害をもたらしています。東日本大震災を始め身近なところでは箱根の噴火といった地震・噴火の被害もあります。私たちは、地震、台風、大規模火災などに見舞われたとき、果たして適切な避難ができるか、あるいは被害を最小限に食い止める対応、方策がとれるかどうか、だれもが不安に思うのではないかと思います。防災・減災の柱は、「自助(自分を守る)」、「共助(みんなを守る)」、「公助(公の助け)」だとされています。体験があってこその自助、共助、公助が生きるのだと思います。そこで、青年部では、厚木市にある神奈川県総合防災センターを見学し、当施設で体験できる「地震体験」、「風水害体験」、「消火体験」、「煙避難体験」を、自ら体験して来ました。

◆産三山プロジェクト「第3回富士山清掃」〜県域を超えた活動 in山梨県

「産三山プロジェクト」は、中部ブロックの静岡県、関東ブロックの山梨県と神奈川県といったブロックを超えた共同事業として発足しましたが、今後想定される大災害や大地震等が発生した場合の救助活動や災害復旧・復興の取組に当たっても、ブロックを超えた広域的な活動に生かせるようにできればと思うところです。

◆労働災害防止研修会 −建機の安全運転コンテストを同時開催―

労働災害防止研修会を開催するとともに、バックホウやフォークリフトの安全運転に関する講義及び実機を使用しての事故シミュレーションを実施しました。このほか、青年部会会員企業の従業員の方も参加していただき、建機の操作技術や作業タイムを争うバックホウやフォークリフトの安全運転コンテストを実施し、活気あふれる体験研修となりました。

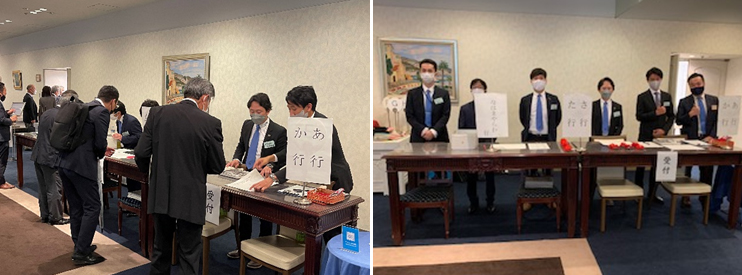

◆全国産業廃棄物連合会関東ブロック賀詞交歓会及び先輩を送る会

◆コロナウイルス感染拡大防止のためリモートでの研修会

−初心にかえり「ビジネスマナー」の研修会−

研修の目的と期待される効果

廃棄物業界において、雇入れ時の安全教育は行われていますが、ビジネスマナーまで教育されている企業は多くないことから、顧客対応時の所作により同業他社との差別化を図ることによって新たな顧客獲得にも資するため、実施しました。

実施の効果としては、社内における立振舞いに変化があれば次世代の青年部会員の獲得にもつながる上、各会員の行動等が高まることによって外部発信につながると考えたところです。

−運動不足にならないように「webストレッチ講座」−

青年部会では、青年育成も含め人間関係を築き、仕事やいつ起こるか分からない災害等で助け合うことができるよう、普段から顔の見える関係を作っておくことが大事であるとの認識から、コロナ禍であっても、顔を合わせることの重要性を考え、web会議の定期的開催とは別に小さな勉強会を開催しました。

緊急事態宣言が発出されるなど驚異的な勢いでコロナ感染症が拡大しており、いまだ収束の兆しが見えない状況下にあることなどからデスクワークが日常化しています。一層、身体を動かす機会も減り、リフレッシュする時間がとれない中にあって、手軽にストレッチすることで精神的にもよい効果が生まれることから「事務所や自宅で行えるストレッチ講座」を今回の開催テーマとしたところです。

◆親会の総会・賀詞交歓会の運営のお手伝い

◆絆を深める情報交換会(ゲーム大会を通しての交流会)開催

この事業は、仕事を離れ、スポーツ大会やゲーム大会等を通じて、絆を深めていただき情報交換の場としていただくことを目的としており、一年に一度開催する交流事業です。令和3年度の開催は、20名の参加となり、定例会開催後、ゲーム大会が開催されました。CSR、教育研修、総務委員会の三チームに分かれてのチーム対抗戦や個人戦を行うなど、ハラハラドキドキの連続で大変盛り上がりました。階段を駆け上るだけで「ハー、ハー」している会員もいて運動不足を感じたようでした。

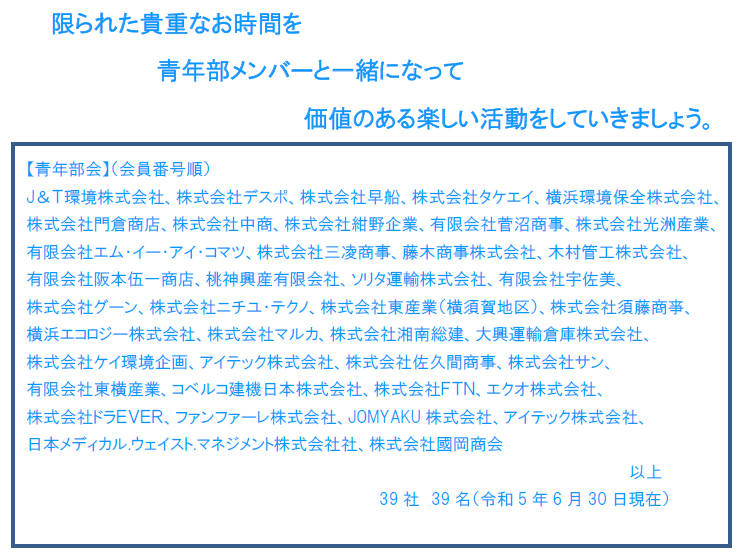

◆青年部会では、メンバー募集中

交流会や、もちろん勉強会を通じて仲間を増やしてみませんか?